Sustainabilityサステナビリティ

気候変動に関する取り組み

基本的な考え方

温室効果ガスによる地球温暖化に警鐘が鳴らされ、全世界の国々が温室効果ガス排出量の削減目標をコミットして削減活動に取り組んでいますが、一方で地球温暖化を原因とした様々な気候災害が全世界で発生、その頻度・激しさは年々増加し、人命だけでなく、私たちの企業活動の基盤となる社会・環境の存続に危機的状況をもたらしています。

このような状況下、三ツ星ベルトグループは、国連気候変動枠組条約第21回締約国会議 (COP21)で締結されたパリ協定、および日本の気候関連法令であるエネルギーの使用の合理化などに関する法律(省エネ法)および地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)を支持し、“脱炭素社会実現への貢献”を経営における重要課題(マテリアリティ)として取り上げ、具体的な施策とKPIを設定してCO₂排出量削減活動、省エネ活動、環境配慮型製品の開発等に取り組んでいます。

TCFD提言に基づく開示

ガバナンス

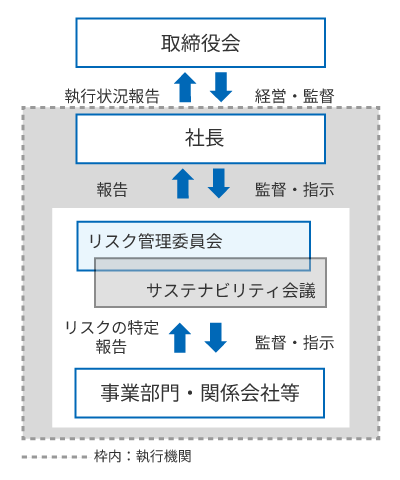

a. 気候変動関連のリスクと機会についての取締役会による監視体制

- 気候変動に関する経営の方向性については、サステナビリティ会議において気候関連のリスク及び機会などを踏まえて取りまとめられた提言が取締役会に報告の上、同会にて意思決定・監督することとしています。

b. 気候変動関連のリスクと機会を評価・管理する上での経営の役割

- マテリアリティの各課題進捗については、課題ごとに決められた施策を担当する推進部門(事業部門、委員会・関係会社またはワーキンググループ)からサステナビリティ会議へ実施状況が報告され、同会議にてレビュー・監視・目標や課題の進捗確認が行われ、活動の継続的な改善を図っています。

- マテリアリティのひとつである気候変動対応活動については、「CO2削減活動」、「省エネ活動」、「環境配慮型製品の開発」、「サプライヤーの排出量管理」等がサステナビリティ会議において議論されています。

リスク管理

三ツ星ベルトグループでは、当社の事業活動において、事業に対するインパクトの観点から、グループ全体で取り組むべき課題(重大リスク)に対するリスク管理活動の監視・評価、および、その管理体制の維持・発展を目的として、リスク管理委員会が設置されています。

a.気候変動関連リスクの特定及び評価プロセス

気候変動関連リスクは、全ての事業部門・関連会社の責任者が参加して行うリスクアセスメントにより様々な事業リスクの一つとして洗い出され、リスク管理委員会(取締役が委員長、全関係会社・事業部門、及び本社全管理部門の責任者が委員)にて、発生の可能性と影響の大きさ(影響度: 大:10億円以上、中:1億円~10億円、小:1億円未満/時間軸: 短期:~2026年、中期:~2030年、長期:~2050年)から対応すべき重大リスクを特定しています。

b.気候変動関連リスクの管理プロセス

- 事業部門及び関係会社の責任者は、特定したリスクを集約し、取り組むべき課題、対応施策、対応部門、目標等を明確にして方針書に展開し、当社社長の承認を得ます。承認された方針書は、対応部門により実行計画書に展開、事業部門・関係会社責任者の承認の後、実行に移されます。

- 実行の状況は事業部門・関係会社の責任者により監視・評価され、原則、年1回の頻度で経営会議(「コーポレート・ガバナンスに関する取り組み」)に報告、レビューを受け、その結果は次年度の方針書に反映されます。ESG経営のマテリアリティ課題に対応した施策の実施状況は、月1回の頻度で開催されるサステナビリティ会議に報告され、必要に応じて指示・評価されます。

c.気候変動関連リスク管理と全体リスク管理の統合

- リスク管理委員会の審議を経て決定された重大リスク案は、同委員会を通じて取締役会に報告されます。決定された重大リスクに対する施策は、対応部門が所属する事業部門・関係会社の責任者により日常の監視・評価が実施され、その内容はリスク管理委員会に報告されます。

- 2024年度も前年度に続き、“CO₂排出量削減目標未達による企業価値低下”が、リスク管理委員会が実施するリスクアセスメントにおいて気候変動に関連したリスクとして特定されています。事業部門・関係会社で実施されるCO₂排出量削減活動は、サステナビリティ会議により監視・評価され取締役会に報告されています。

- 気候変動をはじめとしたESGのマテリアリティに係るリスクについては、サステナビリティ会議において当該リスクに対する実施内容の進捗について管理を行っています。

- 事業部門・関連会社にてリスクと機会の洗い出しを行い発生の可能性と影響の大きさから対応すべきリスクと機会を特定

- リスク管理委員会にて、グループ全体で対応する重大リスクを評価・特定、対応組織を指名

- リスク管理委員会は対応組織の実施状況を監督・指示し、その内容を取締役会に報告

※図の重なり部分=「ESGのマテリアリティに関わるリスク管理」については、コンプライアンス、情報セキュリティを除き、サステナビリティ会議が実施状況を監督・指示し、その内容を取締役会に報告

戦略

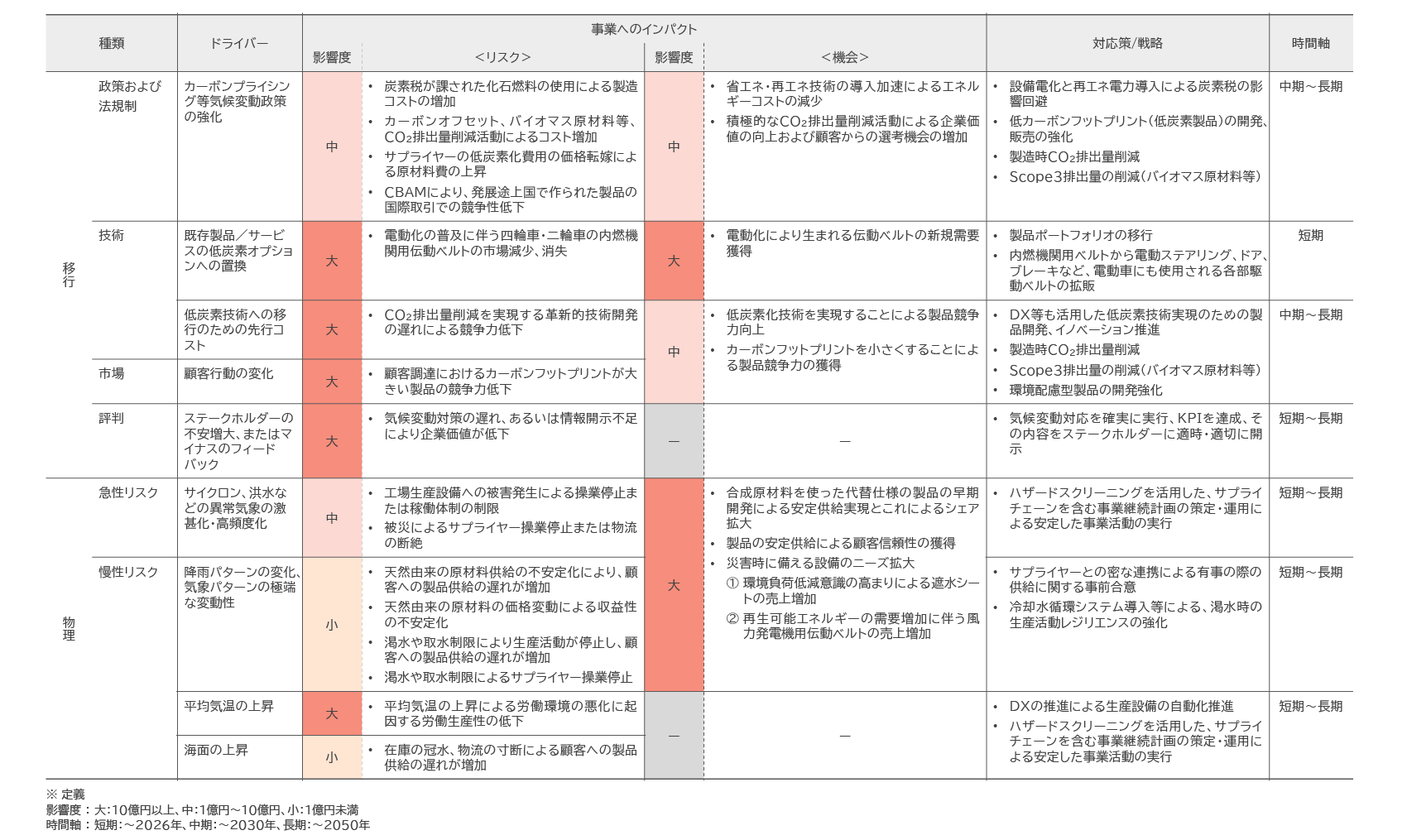

気候変動が三ツ星ベルトグループのバリューチェーンに与える将来的な影響および気候変動対策の有効性検証を目的に、脱炭素トレンドが強まり移行リスク・機会の影響が大きくなる「1.5℃上昇シナリオ」と、気候変動が大きく進み物理的リスクの影響が強まる「4℃上昇シナリオ」の2つの気候変動シナリオに基づきシナリオ分析を実施し、「リスクと機会」に展開いたしました。

シナリオ分析

1) 分析対象と前提条件

| 地域 | 期間 | 範囲 | 主な参照シナリオ |

|---|---|---|---|

| 三ツ星ベルトグループの事業展開国・地域 | 現在~2050年 | バリューチェーン | IEAWEO2022、IPCCAR6(SSP1-1.9、SSP3-7.0、SSP5-8.5)等 |

2) 三ツ星ベルトグループの事業を取り巻く将来の社会像

| シナリオ | 2030年 | 2050年 |

|---|---|---|

| 1.5℃シナリオ | 炭素価格は先進国で140USD/t-CO₂、後進国で90USD/t-CO₂ | 炭素価格は先進国で250USD/t-CO₂、後進国で205USD/t-CO₂ |

| 世界各国において低炭素・脱炭素技術向けの商品需要が拡大 | 世界各国において低炭素・脱炭素技術向けの商品需要がさらに拡大 | |

| 自動車産業では電動化が進み、新車販売台数の半数が電動車となっている | 自動車産業では電動化が進み、新車販売台数のほとんどが電動車となっている | |

| 平均気温の上昇が1.5度に達し、物理リスクが顕在化する。防災・減災への投資が増加 | 平均気温の上昇が1.6度に達し、物理リスクが顕在化する。防災・減災への投資が増加 | |

| 4.0℃シナリオ | 炭素価格は先進国で90USD/t-CO₂、後進国でゼロ | 炭素価格は先進国で130USD/t-CO₂、後進国でゼロ |

| 世界各国において低炭素・脱炭素技術向けの商品需要が拡大 | 世界各国において低炭素・脱炭素技術向けの商品需要が拡大 | |

| 自動車産業では電動化が進み、新車販売台数の半数が電動車となっている | 自動車の電動化は、新車販売台数の半数にとどまる。後進国では内燃機関車が主流 | |

| 平均気温の上昇が1.5度に達し、物理リスクが顕在化する。防災・減災への投資が増加 | 平均気温の上昇が2.1度に達し、物理リスクが顕在化する。防災・減災への投資が増加 |

リスクと機会

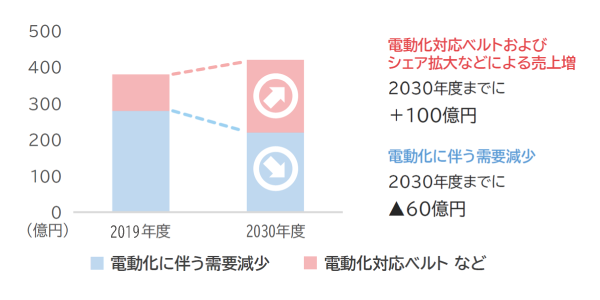

自動車の電動化の進展に伴うリスクと機会について

自動車の電動化進展に伴い、2030年度までに内燃機関用ベルトの需要は2019年度と比べて約60億円減少する見通しですが、同期間において、自動車・電動ユニット用ベルト(EPB、EPS、PSDなど)や電動2輪車向け後輪駆動用ベルトなどの販売拡大により約100億円の売上増を見込んでおります。自動車の電動化進展を機会と捉え、持続可能な成長を実現できる製品の開発に努めてまいります。

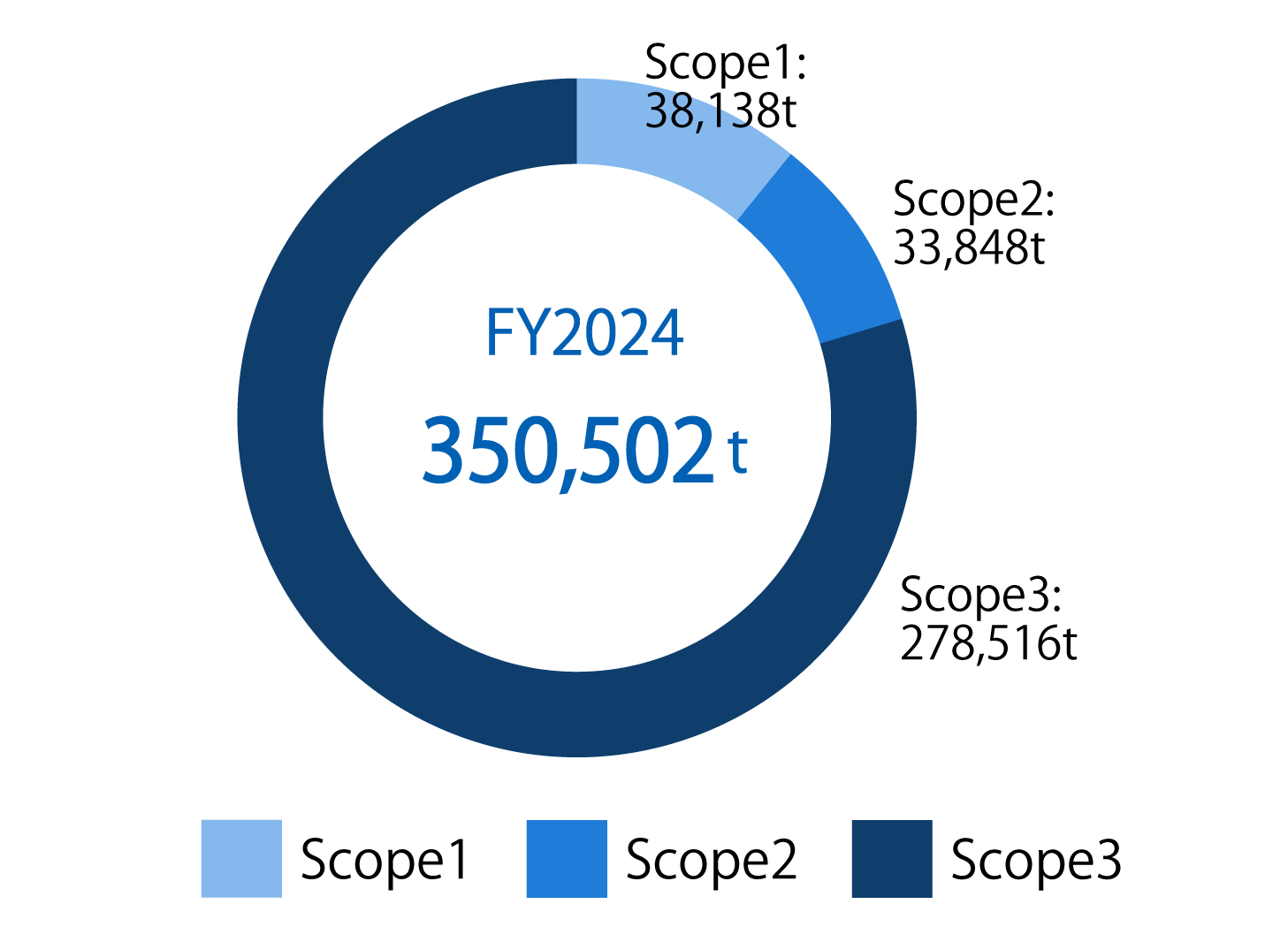

CO2排出量

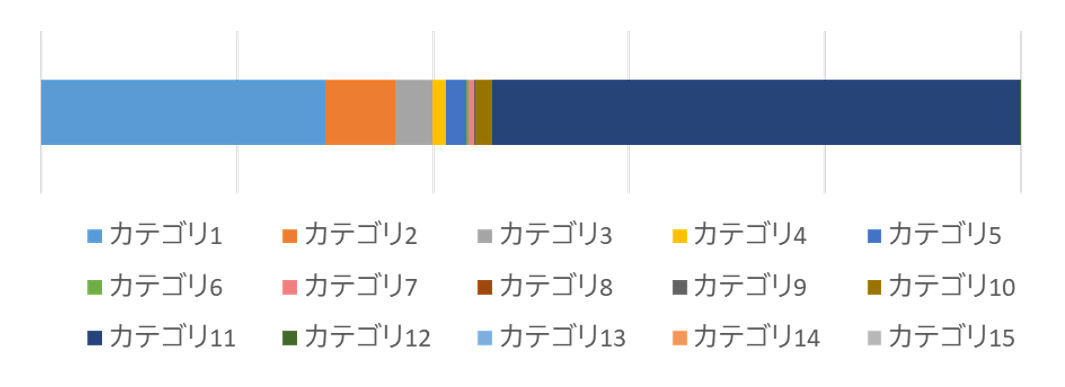

従来より取り組んでまいりました各事業所における太陽光発電設備の導入、再エネ電力への切り換え、重油を燃料とする設備のガス化などの取り組みを進めた結果(下表参照)、2024年度、国内拠点のScope1、及びScope2 (マーケット基準)CO2排出量は27,108t(対2013年度比 ▲33.7%)となりました。海外拠点のScope1、及びScope2(マーケット基準) CO2排出量は44,878t(対2013年度比 ▲20.7%)となっています。Scope3排出量は全てカテゴリーの算定範囲を単体から連結に変更したため278,516tとなり、前年度から70,359t増加しています。全Scopeの総排出量は350,502tとなり、前年度から71,910t増加しています。

また、自社における排出量だけではなく、バリューチェーン全体での排出量削減の取り組みにも注力しています。2024年度、当社グループのScope3を含むバリューチェーン全体での排出量は350,502tとなりました。自社での排出削減活動に継続して取り組むと共に、特に、Scope3のうち構成比の高いカテゴリ1(購入した製品・サービス)の排出量について、取引先とも協業のうえ温室効果ガスの削減に取り組んでまいります。2024年度は取引先の排出量管理を目的の一つとして、取引先ESG情報管理ツールを導入し、主要30社を対象としたESG課題の実施状況に関するアンケート調査を実施しております。

Scope1~3 構成比

CO2排出量削減のための実施済み施策一覧

| 時期 | 事業拠点 | 施策 | 年間削減量/削減見込量※1 |

|---|---|---|---|

| 2021年12月~ | 神戸本社・神戸事業所 | 太陽光発電システム(オンサイトPPA)稼働開始 | 110t |

| 2022年1月~ | MITSUBOSHI POLAND SP.z o.o. | 再エネ電力へ切り替え(全購入電力が対象) | 100t |

| 2022年6月~ | 神戸本社・神戸事業所 | カーボンオフセットされた都市ガスへ切り替え※2 | (100t) |

| 2022年7月~ | 四国工場 | 再エネ電力へ切り替え(全購入電力が対象) | 4,000t |

| 2022年10月~ | 神戸本社・神戸事業所 | 再エネ電力へ切り替え(全購入電力が対象) | 1,200t |

| 2022年10月~ | 蘇州三之星機帯科技有限公司 | 太陽光発電システム(自家発電)稼働開始 | 900t |

| 2023年1月~ | 名古屋工場 | カーボンオフセットされた都市ガスへ切り替え※2 | (2,500t) |

| 2023年5月~ | MBL(USA) | 再エネ電力へ切り替え(全購入電力が対象) | 2,400t |

| 2023年11月~ | PT. MITSUBOSHI BELTING INDONESIA | 再エネ電力へ切り替え(全購入電力の20%が対象) | 1,000t |

| 2023年12月~ | STARS TECHNOLOGIES INDUSTRIAL LIMITED | 太陽光発電システム(オンサイトPPA)稼働開始 | 500t |

| 2024年1月~ | 四国工場 | 重油からLNGへ切り替え | 1,000t |

| 2024年1月~ | 四国工場 | カーボンオフセットされたLNGへ切り替え(50%)※2 | (1,500t) |

| 2024年5月~ | 西神事務所 | 太陽光発電システム(自家発電)稼働開始 | 50t |

| 2025年1月~ | 綾部事業所 | 重油からLNGへ切り替え | 2,700t |

※1 エネルギー投入量により削減量は増減します。記載の数値は概算値です。

※2 カーボンオフセットされた燃料については、CO₂排出量削減への寄与はゼロとして試算しています。

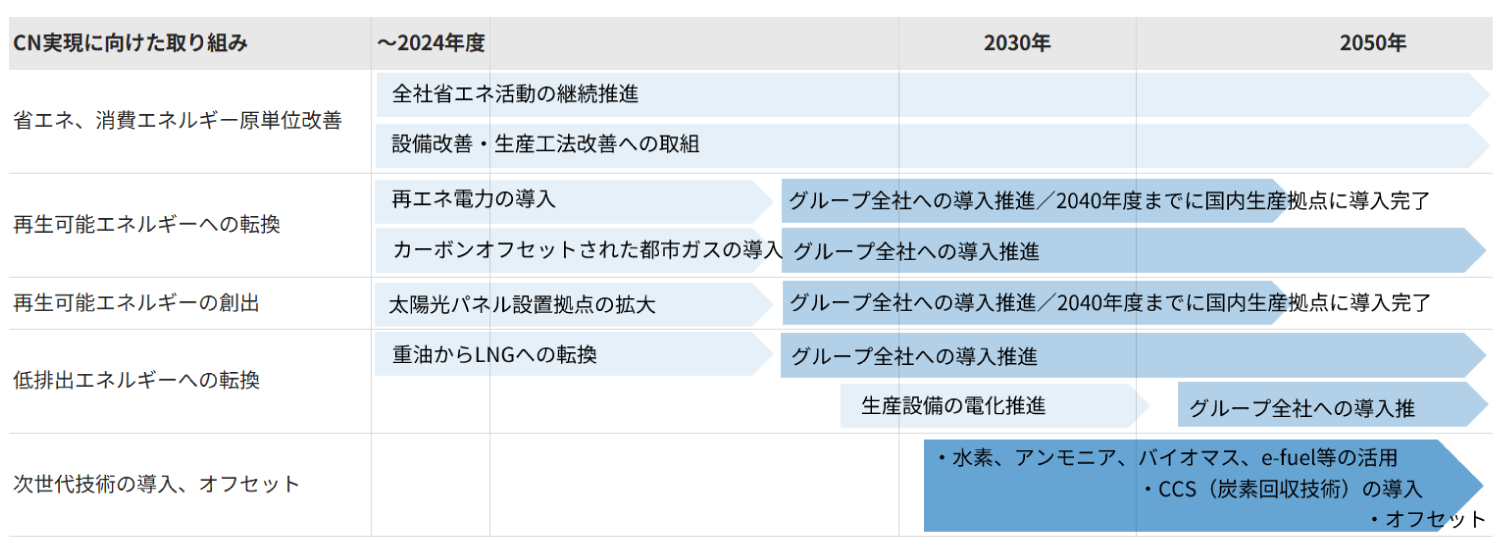

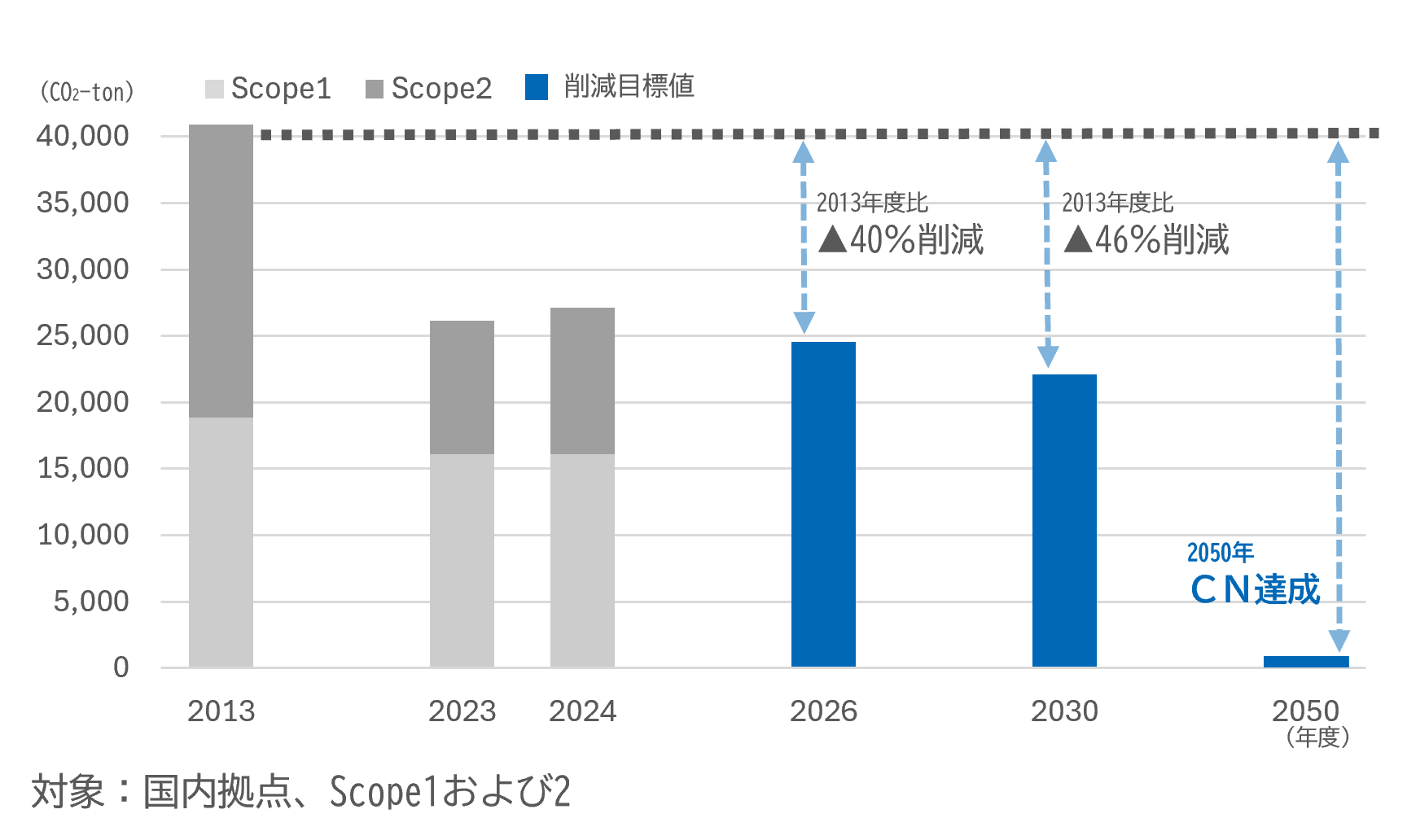

指標と目標

三ツ星ベルトグループでは、事業活動において重要な要素と位置付けているマテリアリティの1つに「脱炭素社会実現への貢献」を挙げており、国内拠点に対しては、Scope1、Scope2排出量(マーケット基準)を対象に、基準年度を2013年度とし、2026年度までに40%削減、2030年度までに46%削減、そして2050年までにカーボンニュートラルを達成するという目標を設定しています(対象:国内8拠点、Scope1及び2)。

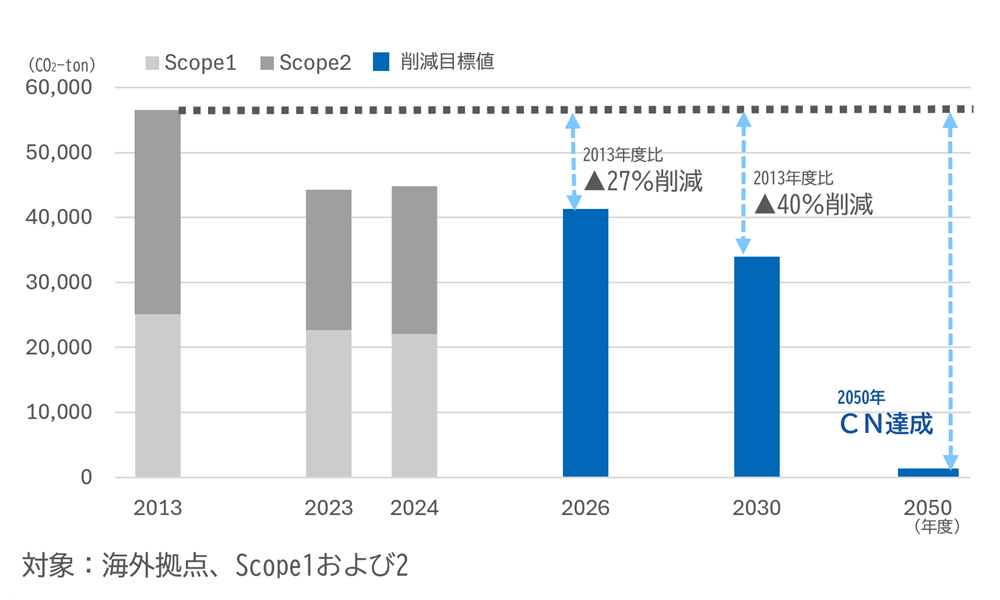

また、海外拠点に対しては、Scope1、Scope2排出量(マーケット基準)を対象に、基準年度を2013年度とし、2026年度までに27%削減、2030年度までに40%削減、2050年までにカーボンニュートラルを達成するという目標を設定しています(対象:海外9拠点、Scope1及び2)。 2025年2月、2035年度の排出量削減目標を定めた日本政府の新しいNDC(Nationally Determined Contribution)が国連に提出されました。また、1.5℃シナリオに整合した目標設定、排出量削減目標のSBT認証取得等の社会的要求も年ごとに強まってきています。三ツ星ベルトグループではこのような背景を踏まえ、より確実に地球温暖化に対応していくため新しい排出量削減目標の設定に取り組んでまいります。

引き続き脱炭素社会実現への貢献に向けた取り組みを推進するとともに、 Scope3を含むサプライチェーン全体での排出量削減活動にも注力してまいります。

外部組織との協働

三ツ星ベルトグループは当社グループを含め社会全体の気候変動に対する取り組みの活性化を目的として、前述のTCFDコンソーシアム、およびゴム製品製造の業界団体である日本ゴム工業会に入会し、情報提供、意見具申等を通じてそれぞれの組織の気候変動に係る活動に参加しております。それぞれの組織の活動内容は、以下のサイトから確認できます。

TCFDコンソーシアム :https://tcfd-consortium.jp/

日本ゴム工業会 :https://www.rubber.or.jp/